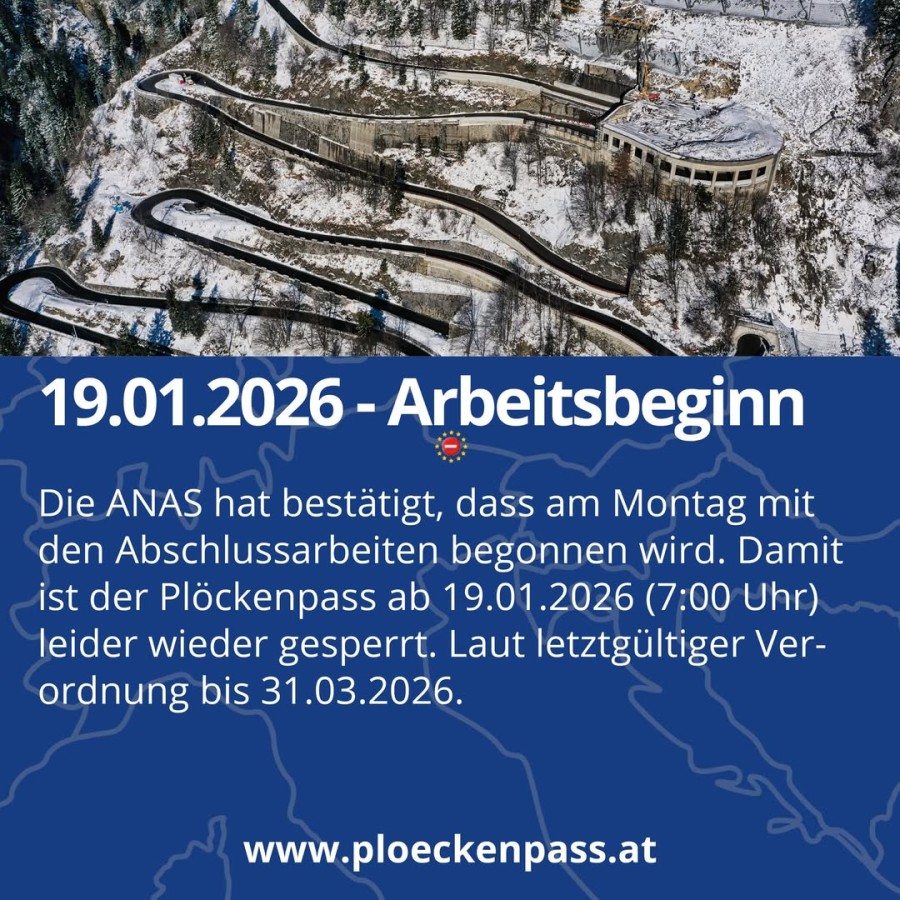

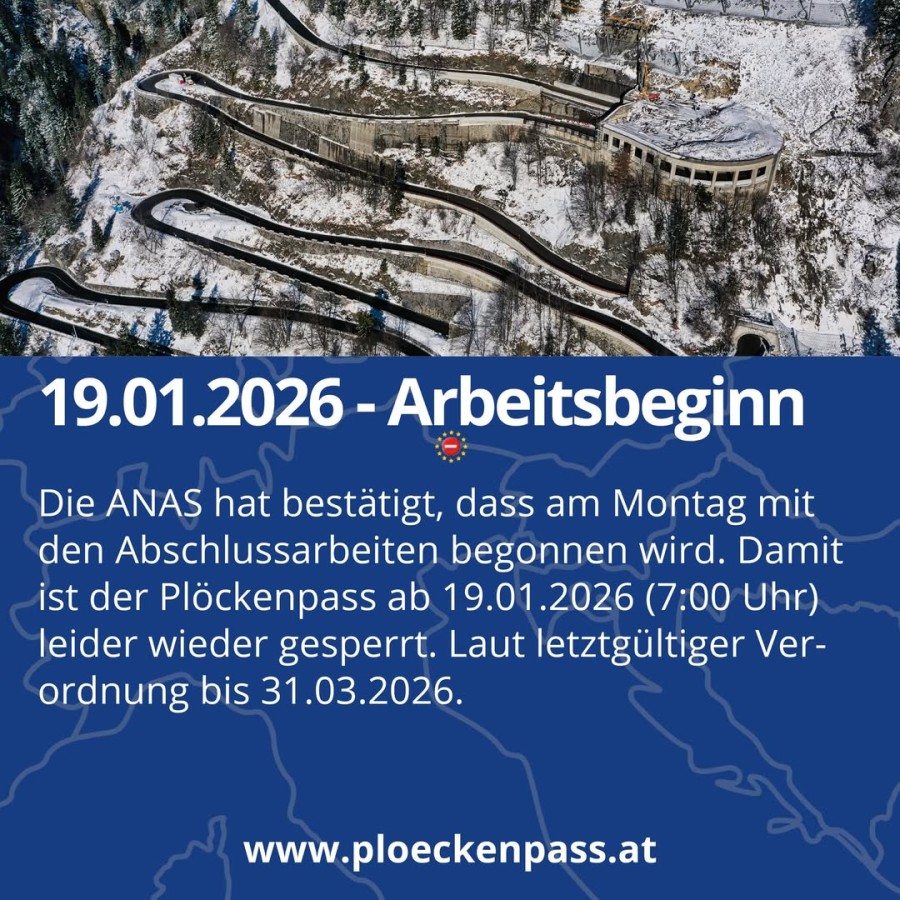

Seit 19.01.2026 geschlossen | chiuso

Ab 19.01.2026 bis voraussichtlich 31.03.2026 ist der Plöckenpass rund um die Uhr gesperrt. Laut ANAS handelt es sich um die Abschlussarbeiten an der Bestandstraße SS 52bis. Es werden v.a. noch Verlängerungen an der ersten Kurvengalerie Ein- und Ausfahrt gemacht.

#medienarchiv #beitragsarchiv

update 09/02/2026

Stefano Mazzolini und Luigi Cacitti - eine Rad-/Forst-/Notstraße ...

Nachdem in Kürze die Arbeiten an der SS 52bis abgeschlossen werden und Italien mehr als 20 Mio Euro investiert hat, ist nun klar, dass auf der Hang-vis-a-vis Seite zusätzlich eine Notstraße kommen wird. Diese wird ausschließlich für die Erreichbarkeit der Almen, als Fahrrad-/Wanderstrecke und für den äußersten Notfall eines weiteren Felssturzes dienen. Daher ist sie mit einer Straßenbreite von maximal 4m limitiert.

Soweit es um die Ersatzvariante für die SS 52bis geht, spricht Mazzolini erneut davon, dass der Scheiteltunnel die einzig richtige Lösung sei. Seitens Landesregierung in Kärnten und Infrastrukturministerium wäre es nun an der Zeit ...

update 24/01/2026

Das Consorzio Boschi Carnici genehmigte die Machbarkeitsstudie für eine neue, fast 4 km lange, Lkw-taugliche Forststraße in Val Collina (Paluzza). Das Projekt dient der Sicherheit, dem Zugang zur Marmorgrube und als Ausweichroute zur gefährdeten Staatsstraße SS 52bis. Finanziert wird es mit rund 2 Mio. Euro aus Regionalmitteln. Der Baubeginn ist für 2026 geplant.

#studionord.news

update 19/01/2026

Der Plöckenpass ist wieder geschlossen

update 31/12/2025

update 31/12/2025

Ein würdiger Jahresabschluss

Am Ende eines Jahres mit Diego (Carpenedo) und Franco (Pischiutti) noch einmal in aller Freundschaft und Ruhe – und mit großem gegenseitigem Respekt – die Geschehnisse, Diskussionen und Perspektiven für eine geeignete Lösung am Plöckenpass zu erörtern: welch eine Freude! So – und nicht anders – geht das! Danke für euren Besuch! Auf ein gutes neues Jahr!

update 28/12/2025

SILVESTER - CAPODANNO

Bis 12. Jänner 2026 (7:00 Uhr früh) ist der Plöckenpass geöffnet. Wer Lust hat dies- und jenseits rund um Silvester die Nachbarn zu besuchen, hier ein paar Tipps:

CARNIA, Val But

-

Presepi in cammino (bis 6.1.) in Arta Terme (Krippenrundgang)

-

La Mostra Permanente del Fossile di Arta Terme

-

Concerto di Natale (28.12., 20:30) in Paluzza

-

Silvestermenü beim da Otto in Timau

-

Canto del Gjesù Cjamìn in Cercivento (31.12., ab 8:00 bis 12:00)

-

Concerto di musica Pop Italiana e Internazionale (4.1., 17:00) in Cercivento

-

Suoni e stelle (5.1., 10-12:30 und 14:30 bis 16:30) in Arta Terme (Jazzkonzert)

-

Il cammino dei Cramârs (täglich von 8:00 bis 18:00) in Ravascletto ("Krämer" Rundgang)

-

Blu Radici - cianotipia - Kunstausstellung (4.1., 14:30 - 17:30) in

Tolmezzo

-

Femenate (5.1. abends) traditionelles Feuerfest in

Paularo

-

Messe des Breitschwertes (6.1. ab 10:30) in Cividale

-

La Befana in Piazza XX settembre (7.1. ab 9.00) in Tolmezzo

-

Le Immagini della Fantasia 42 (bis 8.2., Mo-Sa 10:30-12:30 und 15-17:30, So 14:00 bis 18:30, Di geschlossen) in Tolmezzo Palazzo Frisacco

-

Veranstaltungen in und rund um Udine

-

Veranstaltungen in der Carnia

-

Veranstaltungen in und rund um Görz, Collio, Monfalcone

-

Veranstaltungen in und rund um Cividale und Natisone

Alle Termine unter

www.suedalpen.net/termine

Mauthen, Gailtal, Lesachtal Kärnten

-

Eine lange Winternacht (28.12., ab 20:00 Uhr), Liesing, Lesachtal

-

Feuerwerk und Fackellauf (31.12., ab 18:00 Uhr), Aquarena Kötschach

-

Eisdisco (5.1., ab 16:00 Uhr), Eislaufplatz Mauthen

-

BAUERNBALL und Almkäseprämierung (10.1., ab 15:30 Uhr), Rathaus Kötschach

-

Dreikönigsmesse (6.1., 8:30), Oberdrauburg

Alle Termine unter

www.suedalpen.net/termine

Lienz, Osttirol

-

Albin Egger Ausstellung (29.12.-8.1., ab 8:00) Dolomitenbank

-

Silvester Mitternachtskonzert (31.12., 23:30), Klosterkirche St. Marien, Lienz

-

Silvester- / Neujahrskonzert (30.12. u. 4.1. um 20:30) Obertilliach

-

Fackelwanderung (29.12. um 17:00) Tristacher See

-

Hans Stock Gedächtnislauf (02.01. um 11:00) Obertilliach

-

Neujahrskonzert (03.01. um 19:00) Lienz, Stadtsaal

Alle Termine unter

www.suedalpen.net/termine

BOB - Best of Bergsteigerdorf

#bobmagazine

update 27/12/2025

Das Verhackert(e)

Das Verhackert(e) ist eine der ursprünglichsten Spezialitäten Kärntens und fest in der bäuerlichen Esskultur des Bundeslandes Kärnten verwurzelt. Sein Ursprung reicht bis ins Mittelalter zurück, als die bäuerliche Selbstversorgung überlebenswichtig war.

#verhackert

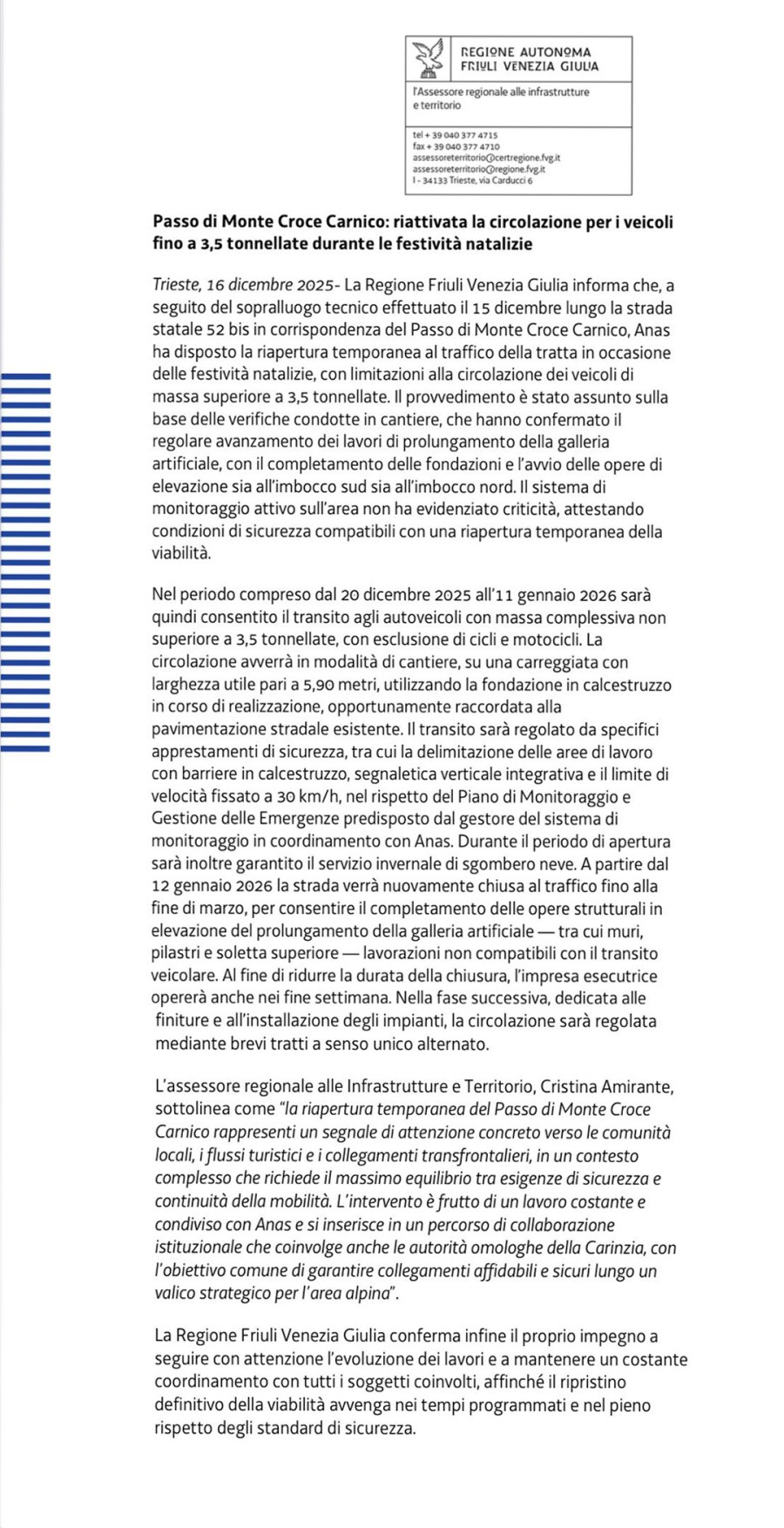

update 16/12/2025

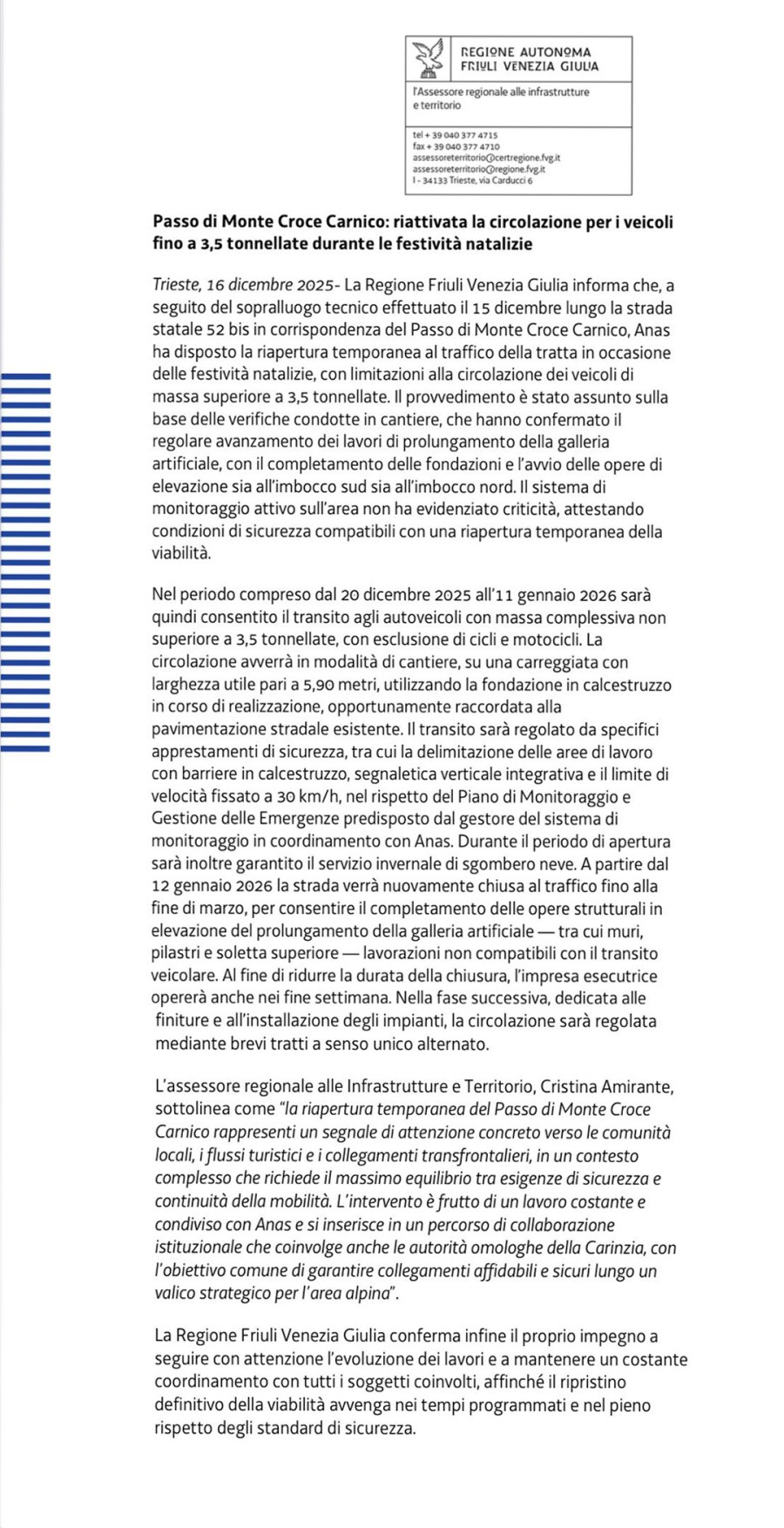

Exakte Termine der vorübergehenden Öffnung

20.12.2025 um 07:00 Uhr bis

12.01.2026 um 07:00 Uhr

Mehr unter

www.ploeckenpass.at

update 03/12/2025

update 02/12/2025

730 Tage seit dem Felsturz - noch keine Lösung

update 02/12/2025

730 Tage seit dem Felsturz - noch keine Lösung

Zwei Jahre nach dem Felssturz am Plöckenpass bleibt die Lage angespannt. Trotz angekündigter Öffnung mit 31.12 ist unklar, wie es weitergeht. Die Region fordert eine sichere, moderne Verbindung, die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Lebensadern schützt.

Mein Bezirk, Dominik Lach

update 01/12/2025

Alarmierende Prognose: Deutlich weniger Kinder, viel mehr Pensionisten Kleine Zeitung, Walter Hämmerle - Kärnten erreichte 2024 mit 569.906 Einwohnern seinen Höchststand, getragen von Zuwanderung. Jetzt beginnt ein kontinuierlicher Rückgang: Bis 2040 sinkt die Bevölkerung auf etwa 550.204, bis 2060 auf 507.786.... Der Anteil der Über-65-Jährigen wächst stark, jeder Dritte wird 2060 dieser Gruppe angehören. Erwerbsfähige verlieren bis zu 80.000 Personen, was Pension, Pflege, Bildung und Arbeitsmarkt stark belastet.

Zum Artikel ...

update 19/11/2025

Hoffnung auf gemeinsame Lösung

Die regionale Wirtschaft, darunter Confindustria, die Handelskammer und der Hotelierverband, unterstützt die Bemühungen für eine sichere und moderne Verbindung. Ein Projekt wie der Scheiteltunnel könne laut den Befürwortern nicht nur die Verkehrssicherheit erhöhen, sondern auch die wirtschaftliche Entwicklung in der Region fördern und neue Arbeitsplätze schaffen. Kötschach-Mauthens Bürgermeister Josef Zoppoth zeigte sich optimistisch: „Wege verbinden! Wenn es gelingt, den großräumigen Transit auszuklammern, dann ist eine Verbesserung der Verbindung in jedem Fall ein Mehrwert für den Standort und auch die regionale Wirtschaft", erklärt der Kötschach-Mauthner Bürgermeister Josef Zoppoth.

#meinbezirk

update 16/11/2025

„Die gemeinsame Studie von FVG und Kärnten bietet endlich eine klare technische Grundlage: Die Alternativtrasse ist schlicht die kostengünstigere Lösung, während der Scheiteltunnel die sicherste und technisch beste Lösung darstellt, jedoch eine finanzielle Beteiligung beider Staaten erfordert.".

...

Ich hoffe bald auf ein Treffen mit den italienischen und österreichischen Ministern, um klar den finanziellen Rahmen der beiden Optionen zu definieren."

Weiter zum Bericht Studio Nord ...

update 15/11/2025

Die alternative Trasse und der Scheiteltunnel werden geprüft. Der Scheiteltunnel wird als eine sichere und technisch machbare Lösung angesehen, die allerdings schwer finanzierbar ist. Amirante bekräftigte, dass die Region Friaul-Julisch Venetien, wie in dem Treffen mit den Wirtschaftsverbänden und Bürgermeistern der Region bekräftigt, die Lösung mit dem Scheiteltunnel befürwortet, da dieser nachhaltiger und sicherer ist und eine Öffnung an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr ermöglichen würde.

update 13/11/2025

Am Donnerstag, dem 13. November, trafen sich Assessor Amirante und Landesrat Martin Gruber in Tolmezzo zu einer weiteren Sitzung zum Thema Plöckenpass.

Dabei wurde festgehalten, dass die

Idee eines Basistunnels nicht weiterverfolgt wird. Ebenso wurde bestätigt, dass

die bestehende Straßenverbindung langfristig keine tragfähige Lösung darstellt.

Die Technikerteams rund um Magda Uljana und Volker Bidmon präsentierten ihre Machbarkeitsstudie und erklärten, dass

sowohl die alternative Straßenführung als auch die Scheiteltunnel-Variante technisch umsetzbar sind.

Für beide Varianten stehen jedoch derzeit weder dem Friaul-Julisch Venetien noch dem Land Kärnten finanzielle Mittel zur Verfügung.

Amirante und Gruber machten deutlich, dass

ohne Unterstützung aus Rom und Wien keine Lösung für den Plöckenpass möglich sein wird. Auf der Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten wurde auch ein Termin in Brüssel wahrgenommen. Ein erster Versuch, das Projekt über den TEN-T-Topf fördern zu lassen, scheiterte jedoch, da der

Plöckenpass keine hochrangige Transitroute ist und auch künftig nicht als solche eingestuft wird.

Daher werden nun

Gespräche mit den zuständigen Ministern Hanke und Salvini stattfinden. Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass

EU-Kofinanzierungen außerhalb von TEN-T geprüft und erschlossen werden sollen. Diese

Aufgabe liegt allerdings bei den

Finanzexperten – nicht bei den Technikern.

Presseaussendung Land Kärnten

Presseaussendung Cristina Amirante

update 10/11/2025

FPÖ-Vertreter aus Tirol und Kärnten trafen sich, um die Zukunft des Plöckenpasses zu beraten. Der Pass sei für die Region essenziell, sein aktueller Zustand jedoch untragbar. Es brauche

mehr Sicherheit und endlich koordinierte Gespräche zwischen Kärnten und Tirol. Ein

Basistunnel wurde ausgeschlossen; stattdessen gilt

ein rund vier Kilometer langer Scheiteltunnel als sinnvollste Lösung, sofern er regional verträglich bleibt und keine zusätzliche Verkehrsbelastung erzeugt. EU-Kofinanzierung von bis zu 85 % sei möglich, müsse aber im nächsten EU-Finanzrahmen gesichert werden. Alle betonten die

Notwendigkeit enger Zusammenarbeit mit Italien, klarer Verkehrsregeln und flankierender Maßnahmen. Ziel sei eine sichere, nachhaltige Lösung, die die Region entlastet.

Gailtal Journal

update 08/11/2025

Wallfahrt Sankt Getraud am Sonntag, 16.11. ab 7:30 Uhr. Treffpunkt Plöckenpass.

update 05/11/2025

update 05/11/2025

Hätten die alten Römer schon gewusst, wie man Tunnel baut, dann gäb’s den CUNICULUS VIA IULIA AUGUSTA wohl schon seit über 2000 Jahren – ein Meisterwerk antiker Ingenieurskunst!

Se gli antichi romani avessero saputo come costruire tunnel, il CUNICULUS VIA IULIA AUGUSTA esisterebbe già da oltre 2000 anni: un capolavoro dell'ingegneria antica!

#ploeckenpass #passomontecrocecarnico

update 31/10/2025

Eine Hommage von Fabrizio Damiano Casali an das "Al Valico", die Carnia, ihre Kräuter und die Gäste aus Kärnten und Friaul.

Zum Bericht ...

update 28/10/2025

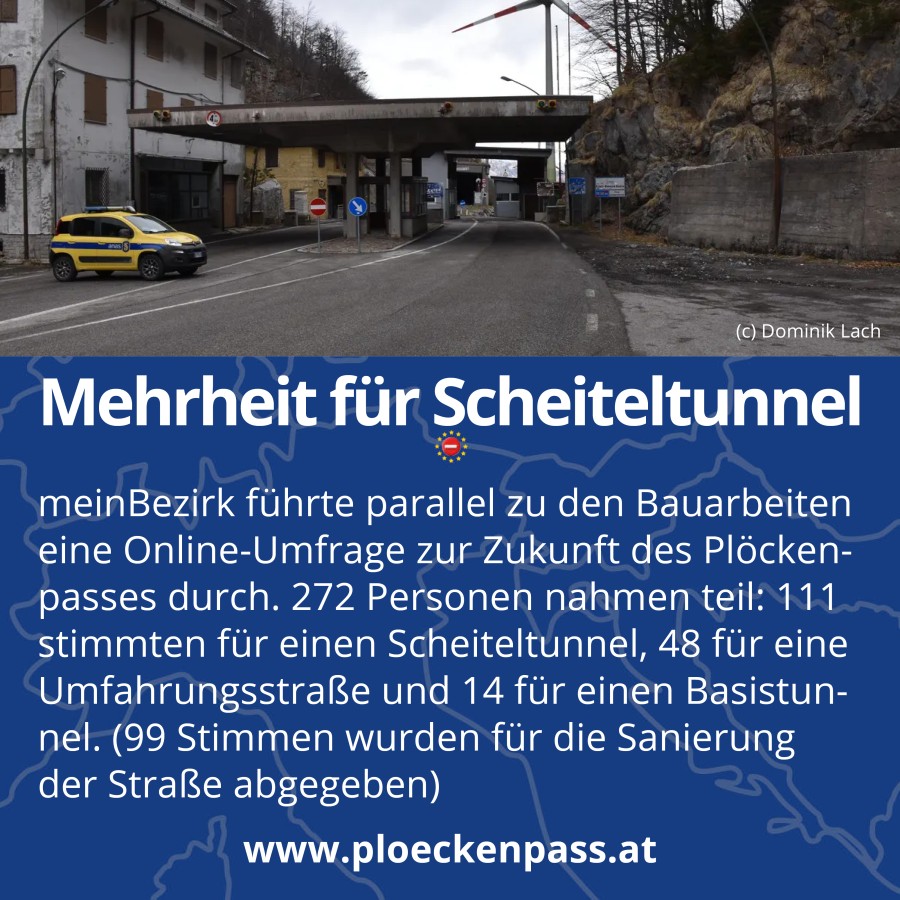

meinBezirk führte parallel zu den Bauarbeiten eine Online-Umfrage zur Zukunft des Plöckenpasses durch. 272 Personen nahmen teil: 111 stimmten für einen Scheiteltunnel, 48 für eine Umfahrungsstraße und 14 für einen Basistunnel. (99 Stimmen wurden für die Sanierung der Straße abgegeben). In Prozent bedeutet das für die 3 zur Option stehenden Varianten ein glasklares: 64,2% für den Scheiteltunnel, nur 27,7% stimmten für die Umfahrungsstraße und 8,1% für den Basistunnel.

Zum Bericht ...

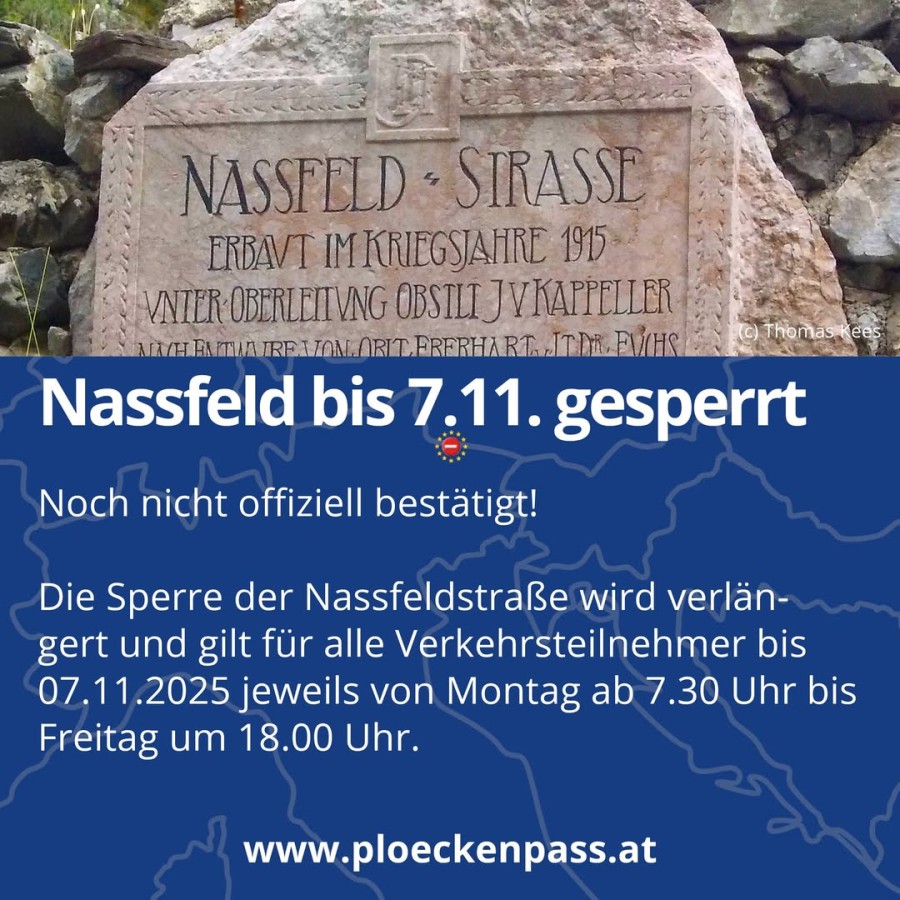

update 24/10/2025

Die Nassfeldpass-Sperre hätte eigentlich heute beendet werden sollen. Aufgrund von Verzögerungen an der Baustelle (Sicherungsnetz und Brückenbefestigung) wird die Sperre von Montag 7:30 bis Freitag 18:00 Uhr bis inkl. 7. November 2025 verlängert.

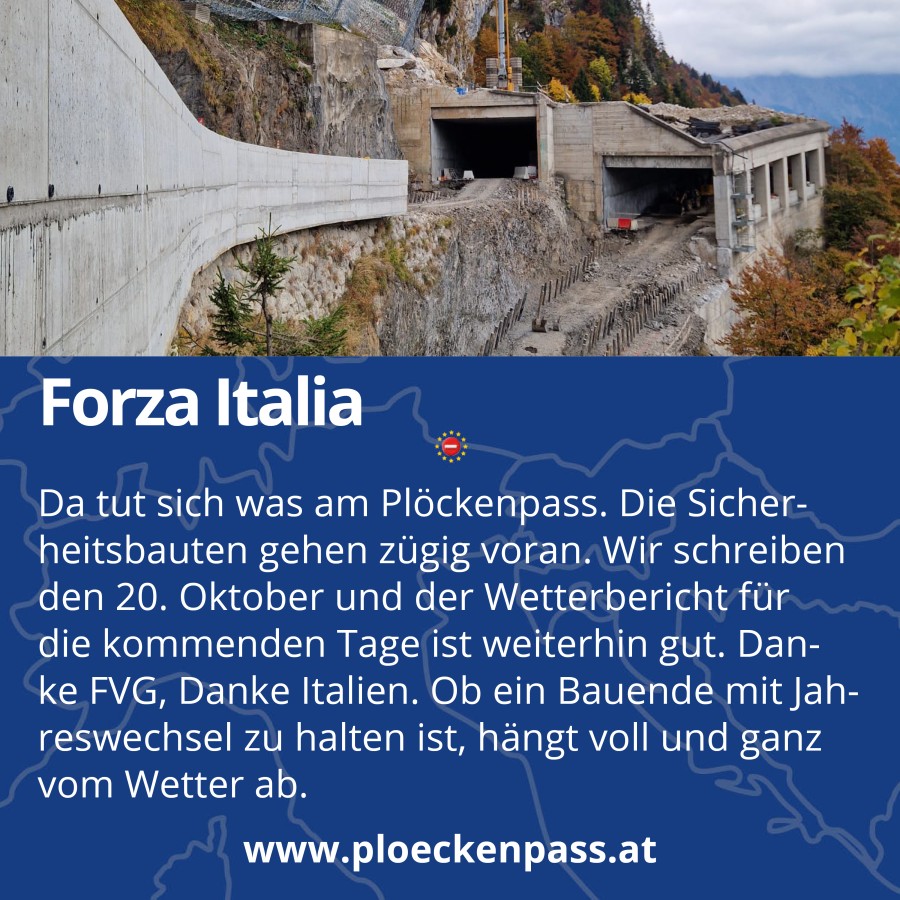

update 20/10/2025

update 20/10/2025

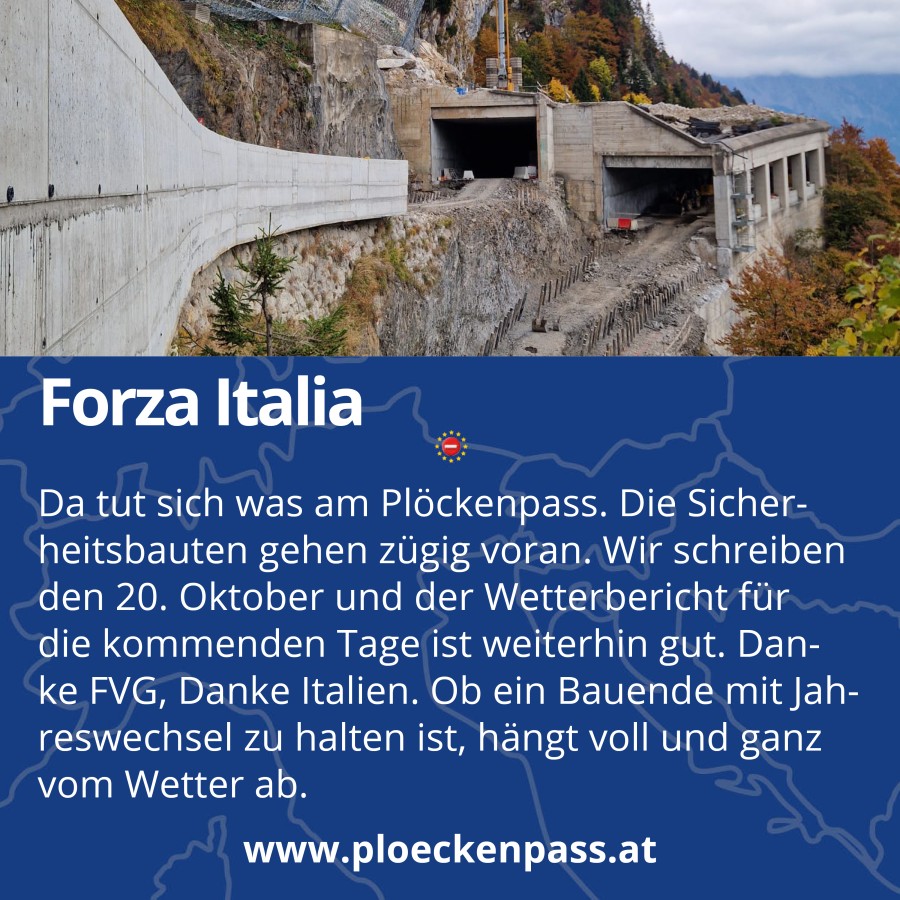

Italien, Friaul und die Arbeiter auf der Baustelle liefern sehr schnell und in gewohnt perfekter Straßenbaumanier. Soweit bekannt, sind die Expertenstudien ebenfalls fertig, bzw. in Fertigstellung und die Länder arbeiten gut zusammen.

Ein klares Signal aus Kärnten wäre jetzt die richtige Antwort.

update 13/10/2025

Artikel Studio Nord über die Bauarbeiten am Plöckenpass. Der 31. Dezember wird als Fertigstellungstermin genannt.

update 09/10/2025

...

Nicht zuletzt muss auch die Mobilität mitwachsen – Osttirol darf kein „Endbahnhof“ sein, sondern soll zum Drehkreuz im Herzen Europas werden, auf den Achsen Ost-West und Nord-Süd über Felbertauern und Plöckenpass.

update 09/10/2025

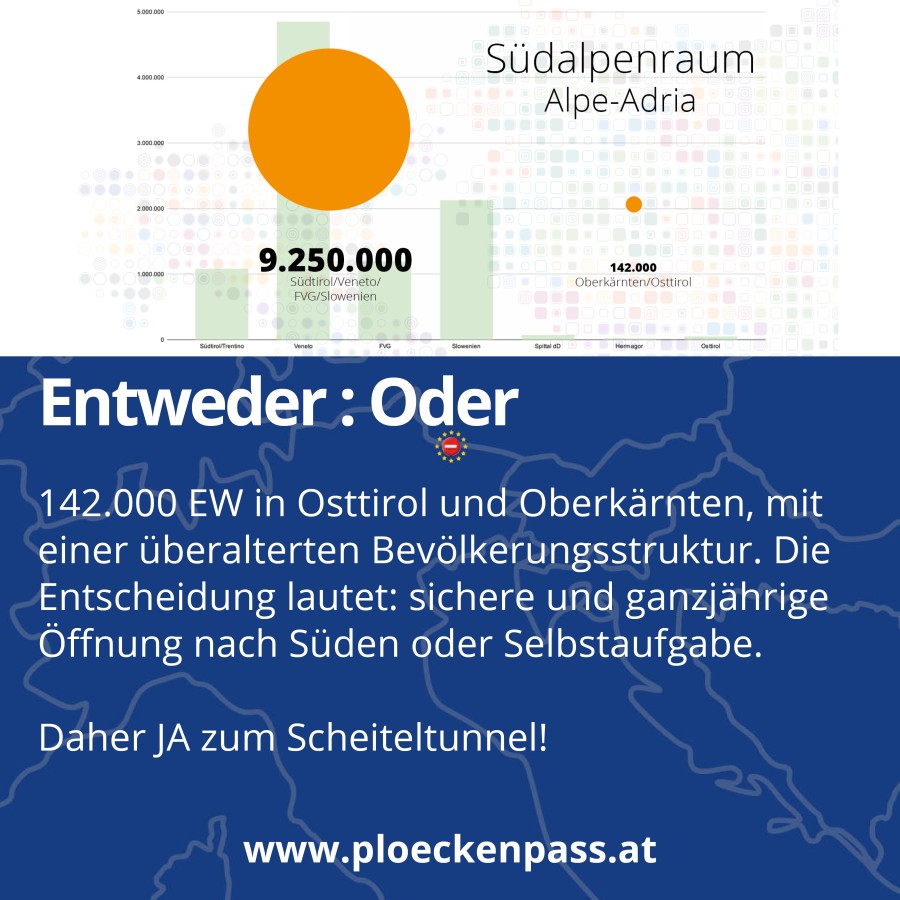

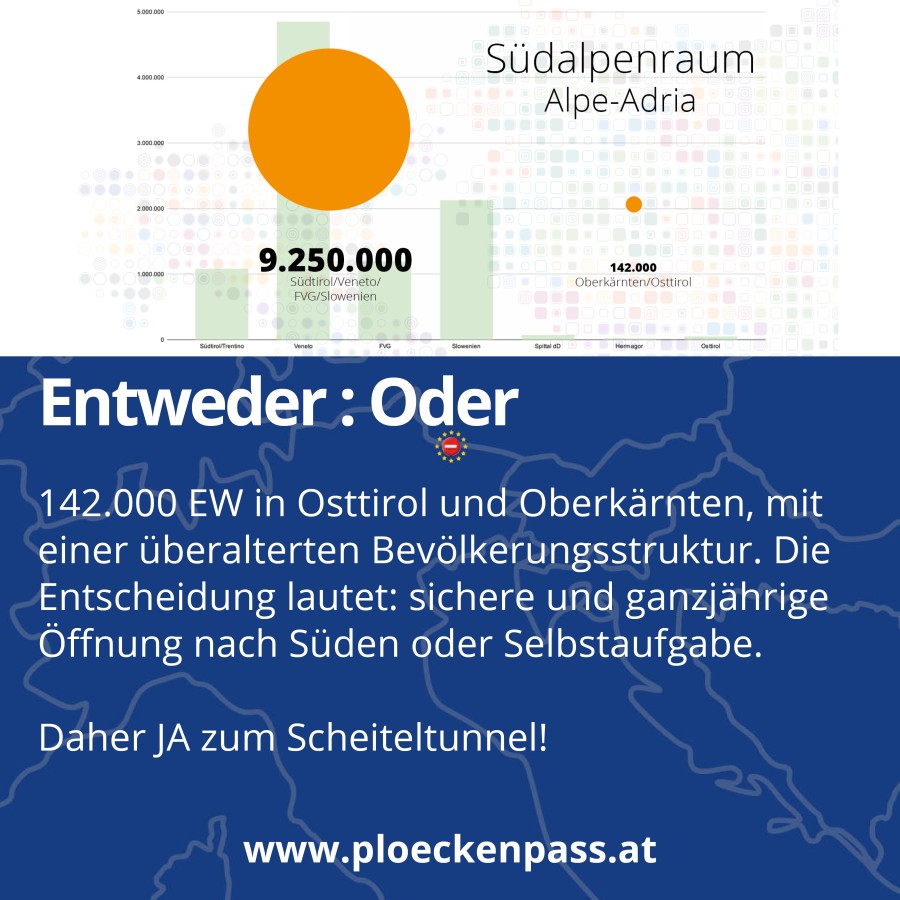

entweder : oder. Ja! zur sicheren ganzjährigen Verbindung Richtung Süden.

Ja! zum Scheiteltunnel. Ja! für die positive Entwicklung und eine faire Chance für Osttirol, das Drautal und das Gail- und Lesachtal. Oder Selbstaufgabe hin zu einem unterversorgten, landschaftlichen schönen aber nicht mehr lebenswerten Fleck in der Landschaft.

update 08/10/2025

Der Tunnel steht nicht für Transit, sondern für Zukunftsfähigkeit: für Sicherheit im Winter, wirtschaftliche Impulse und eine reale Perspektive für den alpinen Raum. Wer ihn bekämpft, verteidigt nicht die Natur, sondern den

Stillstand. Und der ist – gerade in einer Randregion – die gefährlichste Form der Zerstörung.

update 03/10/2025

Doppelte Sperre trifft das Gailtal

Mit Beginn der Bauarbeiten am Nassfeld ist

das Gailtal gleich doppelt betroffen: Sowohl die Nassfeld-Straße als auch der Plöckenpass sind zeitgleich auf italienischer Seite gesperrt. Für die Region bedeutet das einen massiven Einschnitt in Pendleralltag, Wirtschaft und Tourismus.

update 29/09/2025

Ab Montag ist der Übergang, vor etwas mehr als hundert Jahren noch Kriegsschauplatz, wieder für den Verkehr gesperrt. Für die Wirtschaft im Tal bedeutet das einen erneuten Schlag mit schmerzhaften, für manche existenziellen Folgen. Die Einbußen der ersten Sperre gingen in die Millionen. Die Zukunftsaussichten bleiben düster, denn niemand weiß, wie es am Plöcken weitergeht. Auch die Landespolitik gibt sich zögerlich. Eine Perspektive vermochte sie den Betroffenen und Abgeschnittenen in all den Monaten nicht aufzuspannen. Einigermaßen gesichert ist aufgrund geologischer Studien die Erkenntnis, dass die derzeitige, von Mussolini in den Dreißiger Jahren in den brüchigen Felsen gesprengte Trasse kaum Zukunft hat. Schon damals rieten die Planer davon ab. Der Duce setzte sich über die Bedenken hinweg, militärisches Kalkül überwog. Jetzt ist die Straße lebenszyklisch an ihr Ende gekommen. Sie wird von Italien nur noch widerstrebend in Gang gehalten.

update 28/09/2025

Studio Nord, ein Online Portal aus dem But-Tal brachte einen Artikel, dass Landesrat Mentil (PD)

und der Giulia Massolino (Patto per l'Autonomia) im ÖAV Zentrum von Mauthen mit den "Alten", sprich Tunnelgegner, eine Versammlung abgehalten haben. Ein politisches NOGO der beiden friulanischen Landesräte. Inhaltlich nichts Neues.

update 24/09/2025

Ärmel hochkrempeln.

Wer hart arbeitet, darf auch mutig sein. - Na, wer sagt's denn. Beim Reden kommen die Leute zusammen. Danke LR

Daniel Fellner für das offene Ohr und das gute Gespräch gestern. Das Thema

SICHERHEIT für die Menschen am Plöckenpass, die gesammelten Informationen und

ein klares Bekenntnis für die Jugend und die Zukunft des Landes liegt am Tisch. Nach dem gestrigen Gespräch bin ich mir sicher, dass ein junges, dynamisches Regierungsduo Daniel Fellner/Martin Gruber sich nicht davor drückt das italienische JA zum Scheiteltunnel mit einem JA aus Kärnten zu beantworten. Gemeinsam mit Erwin Angerer/FPÖ und Gerhard Köfer, Team Kärnten, sowie allen Bürgermeistern des Bezirks Hermagor - nach Koralm und Karawankentunnel - ein nächster Modernisierungsschub für ein grenzüberschreitendes, gemeinsames Europa der Regionen.

update 23/09/2025

Damit Gailtal und Lesachtal nicht zum

"Tal der Tränen für die Jungen" werden, ist jetzt der Moment, laut und geschlossen aufzutreten. Eine sichere, ganzjährige Verbindung ins Friaul ist das Minimum, um den kommenden Generationen Chancen auf Leben und Arbeit in dieser einzigartigen Kärntner Region zu sichern. Der

Scheiteltunnel bietet hier einen guten

Kompromiss - er verbindet

Naturschutz mit Zukunftsperspektive und stärkt das Miteinander über Grenzen hinweg.

Deine Meinung zählt!

Macht mit und schreibt an unsere Regionsvertreter:innen eine positive E-Mail. Danke!

update 22/09/2025

Macht mit und schreibt an unsere Regionsvertreter:innen eine positive E-Mail. Danke!

update 22/09/2025

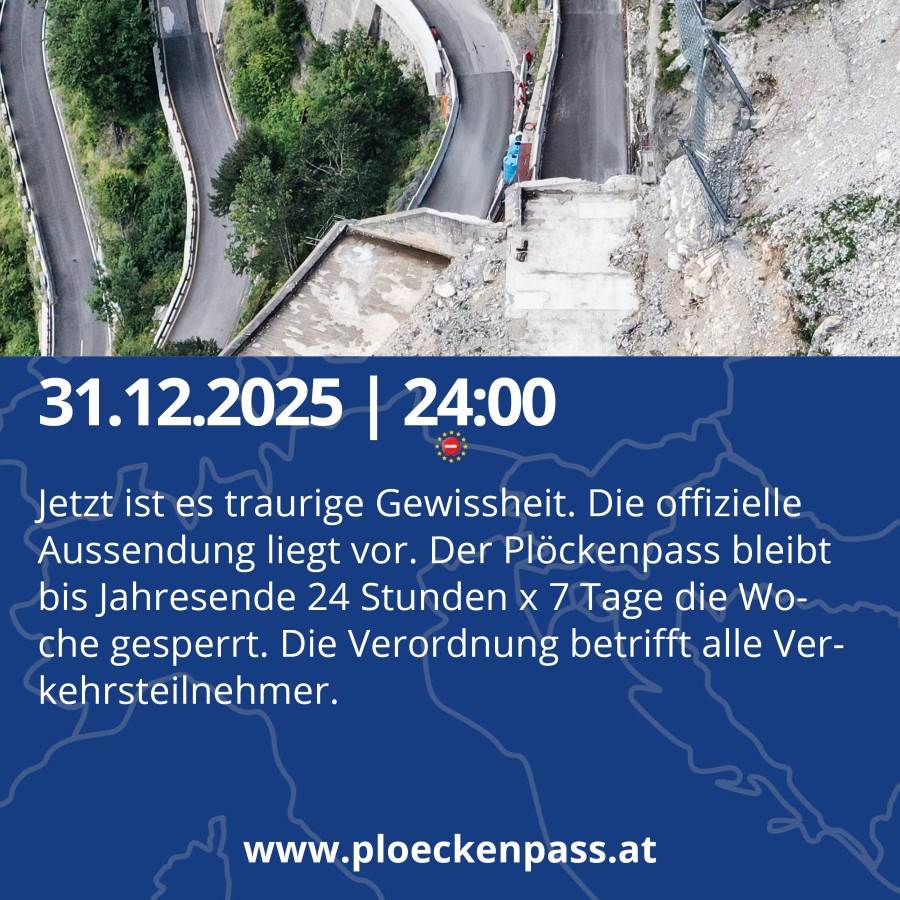

Seit heute ist es traurige Gewissheit. Die offizielle Ordinanza liegt vor. Bis Ende des Jahres sind wir Richtung Süden erneut abgeschnitten.

Der Plöckenpass bleibt bis 31.12.2025 24:00 Uhr für alle Verkehrsteilnehmer geschlossen.

update 19/09/2025

FAKTENCHECK #prowhat

Der Pro Carnicum Artikel enthält mehrere ungenaue Behauptungen, die einer Überprufung bedurfen.

Inakzeptable Risiken (Quelle: Veröffentlicht am 11.09.2025 im gailtal-journal.at)

Besonders kritisch ist die Gefährdung der wasserführenden Schichten im Buttal, die durch Eingriffe ins geologische Gleichgewicht beeinträchtigt würden. Der Geologe Maurizio Ponton, Ex-Dozent an der Universität Triest und Gewässer-Experte bei Legambiente FVG, betont: "Großflächige Tunnelbohrungen würden gravierende Folgen für den Wasserkörper im Bereich des Fontanone di Timau nach sich ziehen und nicht nur die Trinkwasserversorgung im Buttal von Timau bis Tolmezzo gefährden, sondern auch die Energieversorgung, da das lokale Wasserkraftwerk auf diese Quelle angewiesen ist." Eine solche Infrastrukturgefährdung ist schlicht nicht verantwortbar und widerspricht auch der EU-Wasserrichtlinie.

Die Aussage, dass der Scheiteltunnel am Plöckenpass eine kritische Energiequelle gefährden wurde, ist irrefuhrend. Die gesamte Energieproduktion der SECAB aus dem Wasserkraftwerk Fontanone beträgt nur 6,8 % der Gesamtproduktion des Unternehmens. Im Jahr 2024 erwirtschaftete die SECAB einen Überschuss von 28 %, selbst nachdem die gesamte lokale Kundschaft im oberen But-Tal versorgt worden war. Aufgrund dieses Überschusses wurde die gesamte Produktion des Wasserkraftwerks Fontanone im Jahr 2023 und 2024 an Dritte (AEG in Ivrea) verkauft und nicht direkt an die lokale Gemeinschaft geliefert.

Daher ist die Energie aus dem Fontanone keineswegs essenziell fur den Energiebedarf des Tals.

Die Sorge um die Wasserversorgung ist ebenfalls ubertrieben. Der CFCA (Consorzio per l'Acquedotto della Carnia) bezieht Trinkwasser aus 129 Brunnen und Quellen, von denen der Fontanone nur eine ist. Der Gesamtfluss des But bis Tolmezzo übersteigt den Trinkwasserbedarf des Tals um ein Vielfaches.

Obwohl der Fontanone wertvoll ist, ist er fur die zuverlässige Wasserversorgung des But Tals nicht kritisch.

Geologie und moderne Bautechnik

Welche technischen Meisterleistungen die moderne Bautechnik imstand ist zu lösen, zeigt der Brenner Basistunnel.

Der Brenner Basistunnel verläuft durch geologisch sehr komplexe Zonen, in denen Untergrundwasser und Grundwasser eine zentrale Rolle spielen. Einen umfassenden Einstieg liefert folgendes Dokument ...

Ein weiteres Dokument befasst sich mit den hydrologischen Arbeiten am Karawankentunnel ... Karawanken-Tunnel: Grunddaten und Grundwasseraspekte

update 17/09/2025

Auf Basis der Ergebnisse dieser Expertengruppe und im guten Dialog mit den 28 Bürgermeistern der Comunità di Montagna della Carnia hat Friaul (und Italien) sich bereits für den Bau eines Scheiteltunnels ausgesprochen.

Es darf davon ausgegangen werden, dass die Expertenempfehlungen auch auf Kärntner/Österreichs Seite ein entsprechendes Votum in Absprache mit den Bürgermeistern der Region bringen wird, weil diese Variante:

- für die Menschen auf Dauer sicher ist

- umweltverträglicher und nachhaltiger ist

- technisch machbar ist und

- sie mit Unterstützung der EU/EIB auch in wirtschaftlichen Krisenzeiten für die Länder finanzierbar ist.

- der Tunnelbau eine Impulsinvestition in den lange Zeit benachteiligten Randregionen auf beiden Seiten des Plöckenpasses darstellt.

- Studien des Landes Kärnten weisen für den kleinen Tunnel eine (v.a. im Regionalverkehr) Steigerung von rund 2 Überfahrten pro Stunde in eine Richtung in jede Richtung aus.

- FVG und die 28 Bürgermeister haben sich explizit gegen Schwerverkehr ausgesprochen.

Wer lautstark Umweltschutz und Naturschutz einfordert, muss ebenso deutlich verlangen, dass

unsere Region wieder lebenswert für junge Menschen wird. Denn wer soll hier künftig als Landwirt oder Handwerker arbeiten? Wer soll hier wohnen und die Zukunft gestalten?

Wir brauchen junge Menschen - und sie brauchen Perspektiven sowie eine verlässliche Infrastruktur. Forderungen, die nur den eigenen Nutzen im Blick haben, greifen zu kurz und sind den Jungen gegenüber respektlos.

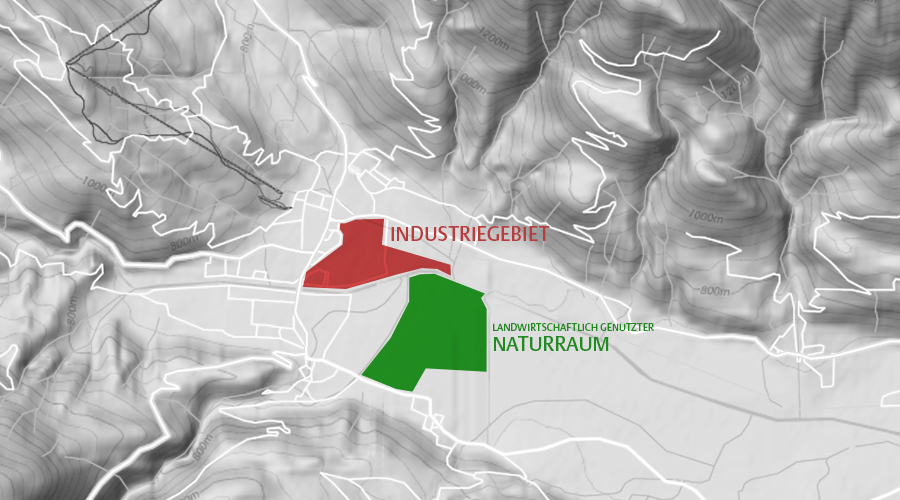

www.ploeckenpass.at/25maps

update 16/09/2025

Seit Monaten arbeitet eine

Expertengruppe der Landesregierungen Friaul-Julisch-Venetien und Kärnten an Alternativen zur bestehenden Plöckenstraße. Begleitet von international renommierten Fachbüros wird ergebnisoffen an einer sicheren, modernen und ganzjährig nutzbaren Verbindung zwischen den Regionen gearbeitet.

Politische Verantwortungsträger wie LH-Stv. Martin Gruber und Assessore Cristina Amirante haben von Beginn an betont, dass keine Denkgrenzen gesetzt werden. Ein umfassender Bericht wurde bereits im Spätherbst 2024 vorgelegt.

Die Entscheidung Friauls und der 28 Bürgermeister der Carnia für einen kurzen Tunnel (sprich Scheiteltunnel) basiert letztendlich genau auf diesen Ergebnissen.

Die nun erhobene Kritik einzelner Bürgerinitiativen unterstellt den beteiligten Fachleuten Unwissenheit in Fragen von Naturschutz, Geologie, Verkehrsaufkommen oder Bautechnik und ist entschieden zurückzuweisen. Die Länder werden weiterhin auf Fachkompetenz, Transparenz und grenzüberschreitende Zusammenarbeit setzen.

update 13/09/2025

Die Abbruchstelle

Ingo Ortner | 360° Facebook |

(c) the Lounge interactive design GmbH

Geschichte der Alpenpässe

Von der Via Iulia Augusta bis zur neuzeitlichen Straße über den Plöckenpass.

Stefan Bruns 2002 |

Geschichte der Alpenpässe

MEDIEN-/BEITRAGSARCHIV

EINLADUNG

An alle, die für Neues und Gutes brennen und in der Lage sind, über den Tellerrand zu blicken. Jederzeit gerne. Keine Sorge: Nichtstun und "scheinbar fehlerfrei" alles beim Alten zu lassen, ist die schlechtere Option.

Seit einer gefühlten Ewigkeit viele hundert Stunden pro Jahr recherchieren, texten, telefonieren, E-Mails beantworten, sich Dorfdiskussionen respektvoll stellen, damit Einheimische, Freunde und Gäste stets einen aktuellen und guten Termin- und Themenüberblick über das Dorf haben.

Wenn dir das etwas wert ist, DANKE!

1-Klick-PayPal-Donation

Ingo Ortner | T +43 699 12647680

info@bergsteigerdorf-mauthen.at

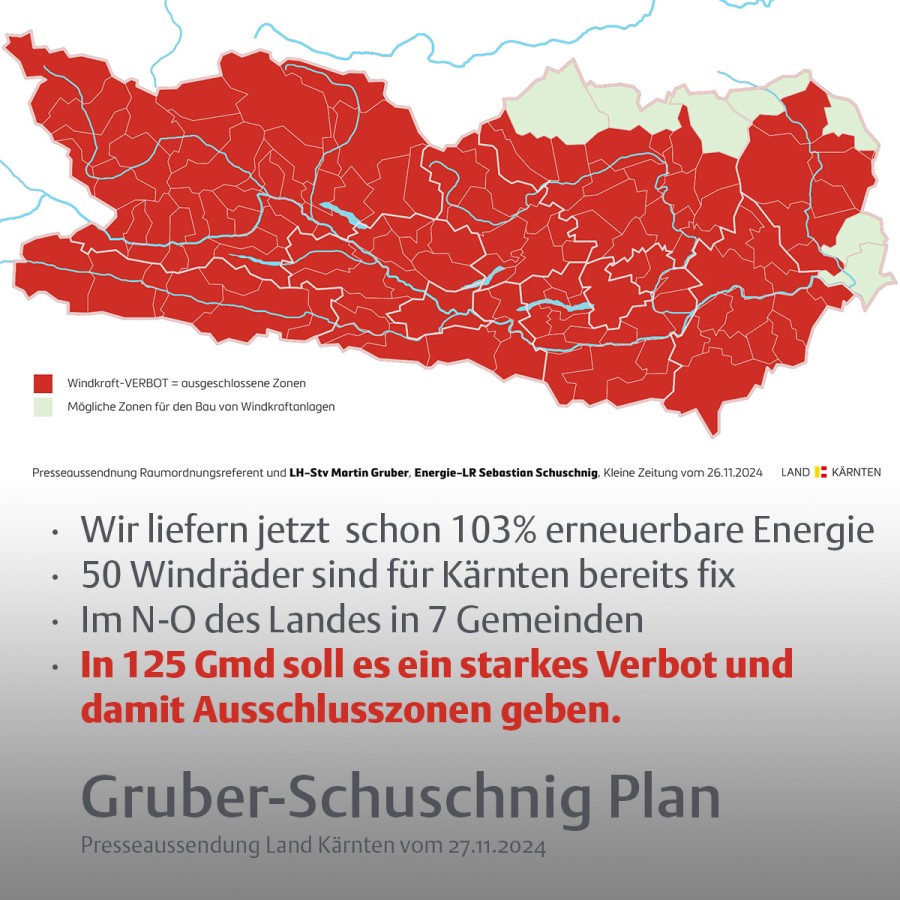

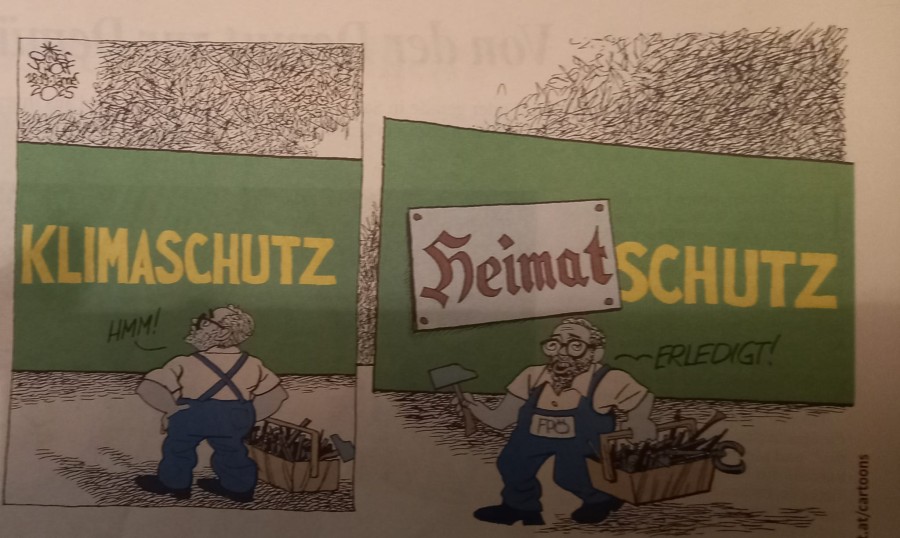

Kaum ein Thema wird derzeit so kontrovers diskutiert wie der Ausbau alternativer Energiequellen. Besonders hitzig verläuft die Debatte rund um die Errichtung von Windkraftanlagen auf Almen und Bergen. Hier prallen zwei zentrale gesellschaftliche Anliegen aufeinander: der Klimaschutz und der Naturschutz.

Kaum ein Thema wird derzeit so kontrovers diskutiert wie der Ausbau alternativer Energiequellen. Besonders hitzig verläuft die Debatte rund um die Errichtung von Windkraftanlagen auf Almen und Bergen. Hier prallen zwei zentrale gesellschaftliche Anliegen aufeinander: der Klimaschutz und der Naturschutz.

Anmerkung zu den Kommentaren der heimischen Spitzenpolitik:

Anmerkung zu den Kommentaren der heimischen Spitzenpolitik:

Kommentar nach der Pressekonferenz vom 09.01.2025 des Österreichischen Alpenvereins Landesverband Kärnten.

Kommentar nach der Pressekonferenz vom 09.01.2025 des Österreichischen Alpenvereins Landesverband Kärnten.

Wie Raumordnung neue Nutzungskonflikte bewältigen kann.

Wie Raumordnung neue Nutzungskonflikte bewältigen kann.

Die Naturlandschaft in Bayern sähe anders aus, wenn es nicht Experten wie Alfred Ringler gäbe. Der Rosenheimer Biologe wurde deshalb mit dem Deutschen Alpenpreis der Alpenschutzkommission Cipra ausgezeichnet. Georg Bayerle

Die Naturlandschaft in Bayern sähe anders aus, wenn es nicht Experten wie Alfred Ringler gäbe. Der Rosenheimer Biologe wurde deshalb mit dem Deutschen Alpenpreis der Alpenschutzkommission Cipra ausgezeichnet. Georg Bayerle

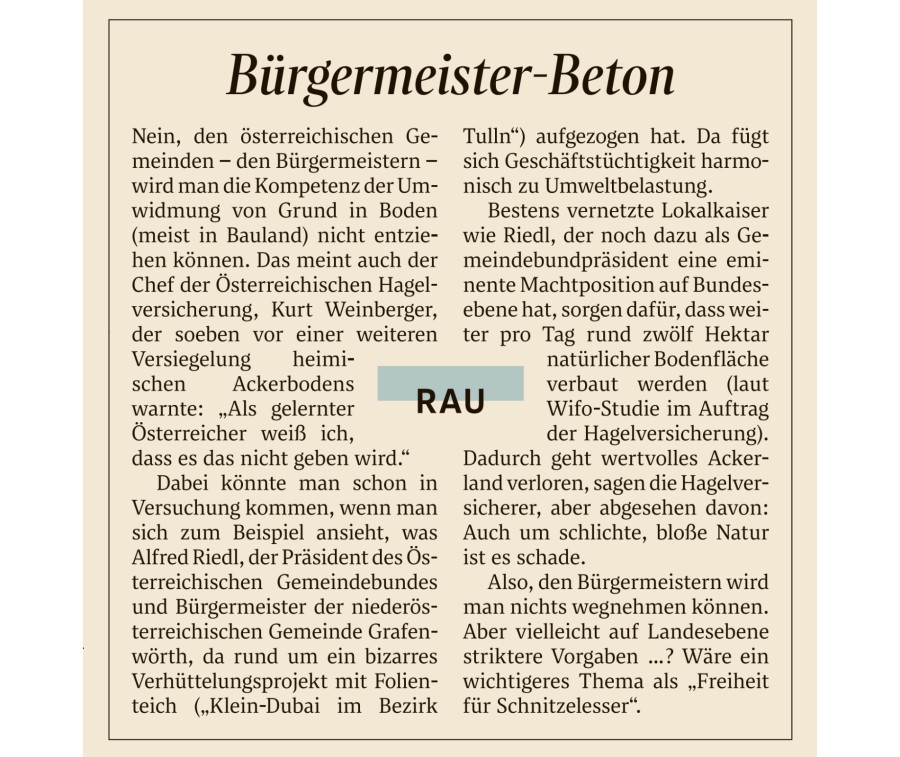

Architekturprofessor Roland Kneiger geht mit der Art des Bauens in Kärnten hart ins Gericht. Neben zu hohem Bodenverbrauch durch ebenerdige Bauten entstünden durch die Aneinanderreihung von Einfamilienhäusern keine Siedlungs-, sondern nur noch "Zersiedlungsstrukturen".

Architekturprofessor Roland Kneiger geht mit der Art des Bauens in Kärnten hart ins Gericht. Neben zu hohem Bodenverbrauch durch ebenerdige Bauten entstünden durch die Aneinanderreihung von Einfamilienhäusern keine Siedlungs-, sondern nur noch "Zersiedlungsstrukturen".

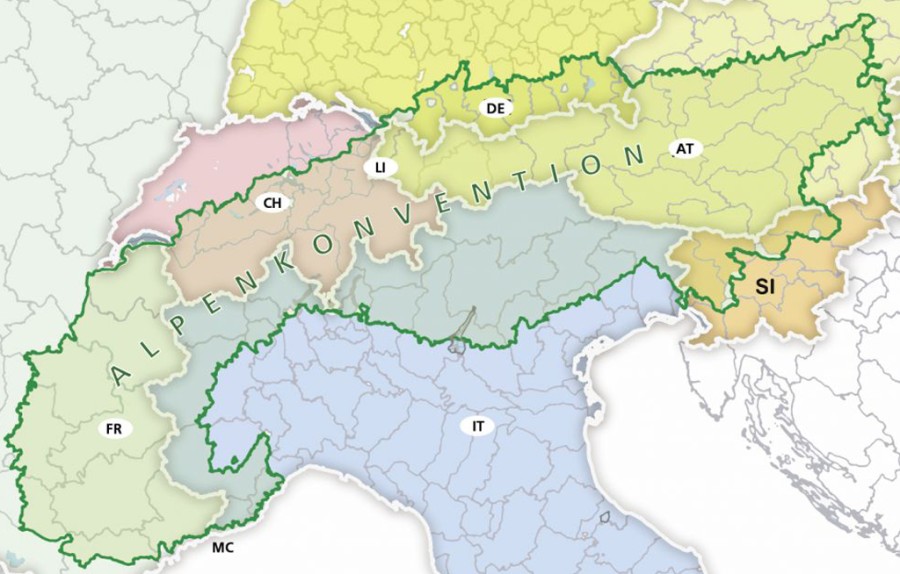

Jede öffentliche Diskussion um Verkehrslösungen wurde/wird heutzutage glücklicherweise sehr demokratisch geführt. Pläne und Vorhaben müssen rechtzeitig veröffentlicht werden und sind im Streitfall und bei Unklarheiten umgehend Inhalt von UVPs/Bürgerinitiativen. (wie z.B. Verein Osttirol Natur, Initiative Stop Transit - Osttirol, Initiative "gegenverkehr Lienz/Osttirol"). In diesem Zusammenhang ist immer wieder von der Alpenkonvention die Rede.

Jede öffentliche Diskussion um Verkehrslösungen wurde/wird heutzutage glücklicherweise sehr demokratisch geführt. Pläne und Vorhaben müssen rechtzeitig veröffentlicht werden und sind im Streitfall und bei Unklarheiten umgehend Inhalt von UVPs/Bürgerinitiativen. (wie z.B. Verein Osttirol Natur, Initiative Stop Transit - Osttirol, Initiative "gegenverkehr Lienz/Osttirol"). In diesem Zusammenhang ist immer wieder von der Alpenkonvention die Rede.

Hätten die alten Römer schon gewusst, wie man Tunnel baut, dann gäb’s den CUNICULUS VIA IULIA AUGUSTA wohl schon seit über 2000 Jahren – ein Meisterwerk antiker Ingenieurskunst!

Hätten die alten Römer schon gewusst, wie man Tunnel baut, dann gäb’s den CUNICULUS VIA IULIA AUGUSTA wohl schon seit über 2000 Jahren – ein Meisterwerk antiker Ingenieurskunst!

Ärmel hochkrempeln. Wer hart arbeitet, darf auch mutig sein. - Na, wer sagt's denn. Beim Reden kommen die Leute zusammen. Danke LR Daniel Fellner für das offene Ohr und das gute Gespräch gestern. Das Thema SICHERHEIT für die Menschen am Plöckenpass, die gesammelten Informationen und ein klares Bekenntnis für die Jugend und die Zukunft des Landes liegt am Tisch. Nach dem gestrigen Gespräch bin ich mir sicher, dass ein junges, dynamisches Regierungsduo Daniel Fellner/Martin Gruber sich nicht davor drückt das italienische JA zum Scheiteltunnel mit einem JA aus Kärnten zu beantworten. Gemeinsam mit Erwin Angerer/FPÖ und Gerhard Köfer, Team Kärnten, sowie allen Bürgermeistern des Bezirks Hermagor - nach Koralm und Karawankentunnel - ein nächster Modernisierungsschub für ein grenzüberschreitendes, gemeinsames Europa der Regionen.

Ärmel hochkrempeln. Wer hart arbeitet, darf auch mutig sein. - Na, wer sagt's denn. Beim Reden kommen die Leute zusammen. Danke LR Daniel Fellner für das offene Ohr und das gute Gespräch gestern. Das Thema SICHERHEIT für die Menschen am Plöckenpass, die gesammelten Informationen und ein klares Bekenntnis für die Jugend und die Zukunft des Landes liegt am Tisch. Nach dem gestrigen Gespräch bin ich mir sicher, dass ein junges, dynamisches Regierungsduo Daniel Fellner/Martin Gruber sich nicht davor drückt das italienische JA zum Scheiteltunnel mit einem JA aus Kärnten zu beantworten. Gemeinsam mit Erwin Angerer/FPÖ und Gerhard Köfer, Team Kärnten, sowie allen Bürgermeistern des Bezirks Hermagor - nach Koralm und Karawankentunnel - ein nächster Modernisierungsschub für ein grenzüberschreitendes, gemeinsames Europa der Regionen. Macht mit und schreibt an unsere Regionsvertreter:innen eine positive E-Mail. Danke!

Macht mit und schreibt an unsere Regionsvertreter:innen eine positive E-Mail. Danke!

Ingo Ortner | 360° Facebook | (c) the Lounge interactive design GmbH

Ingo Ortner | 360° Facebook | (c) the Lounge interactive design GmbH

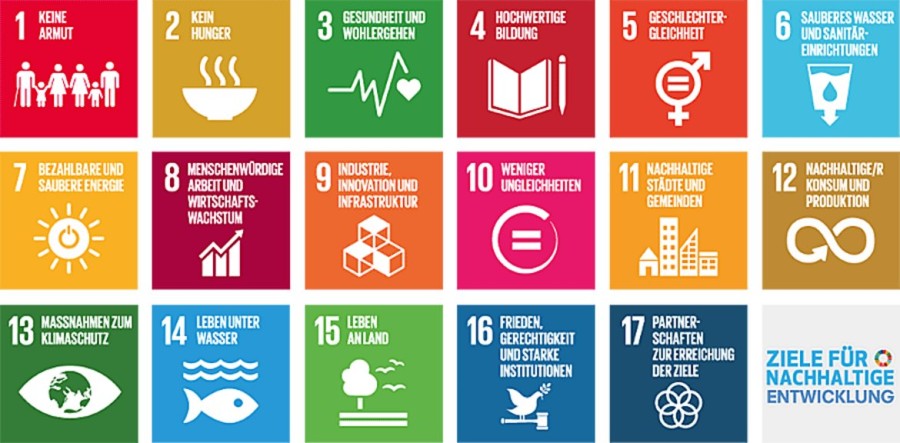

Im September 2015 treffen sich Vertreter*innen der UNO in New York. Es wird überlegt, welche Nachhaltigkeits- und Umweltziele für die nächsten Jahre vereinbart werden sollten. In den Jahren zuvor vermehrten sich Appelle und Warnungen von Wissenschaftler*innen, wonach der Ruf nach politischen Veränderungen im Sinne der Nachhaltigkeit immer lauter und dringlicher wurde. Insbesondere die Veränderung bzw. die Erwärmung des Weltklimas ist zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als offensichtlich. Die mittlere globale Temperatur steigt seit der Jahrtausendwende deutlich. Die Frage, wie man die globale Erwärmung stoppen bzw. verlangsamen kann, ohne dass dabei Wohlstand, eine gute Infrastruktur und ein Funktionieren der (Welt-)Wirtschaft verunmöglicht wird, ist die wichtigste Frage dieser Zeit und somit auch des UN-Nachhaltigkeitsgipfels.

Im September 2015 treffen sich Vertreter*innen der UNO in New York. Es wird überlegt, welche Nachhaltigkeits- und Umweltziele für die nächsten Jahre vereinbart werden sollten. In den Jahren zuvor vermehrten sich Appelle und Warnungen von Wissenschaftler*innen, wonach der Ruf nach politischen Veränderungen im Sinne der Nachhaltigkeit immer lauter und dringlicher wurde. Insbesondere die Veränderung bzw. die Erwärmung des Weltklimas ist zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als offensichtlich. Die mittlere globale Temperatur steigt seit der Jahrtausendwende deutlich. Die Frage, wie man die globale Erwärmung stoppen bzw. verlangsamen kann, ohne dass dabei Wohlstand, eine gute Infrastruktur und ein Funktionieren der (Welt-)Wirtschaft verunmöglicht wird, ist die wichtigste Frage dieser Zeit und somit auch des UN-Nachhaltigkeitsgipfels.